茶馬古道上活著的鹽井

作者:admin | 發布時間:2015-07-22 | 瀏覽: 次

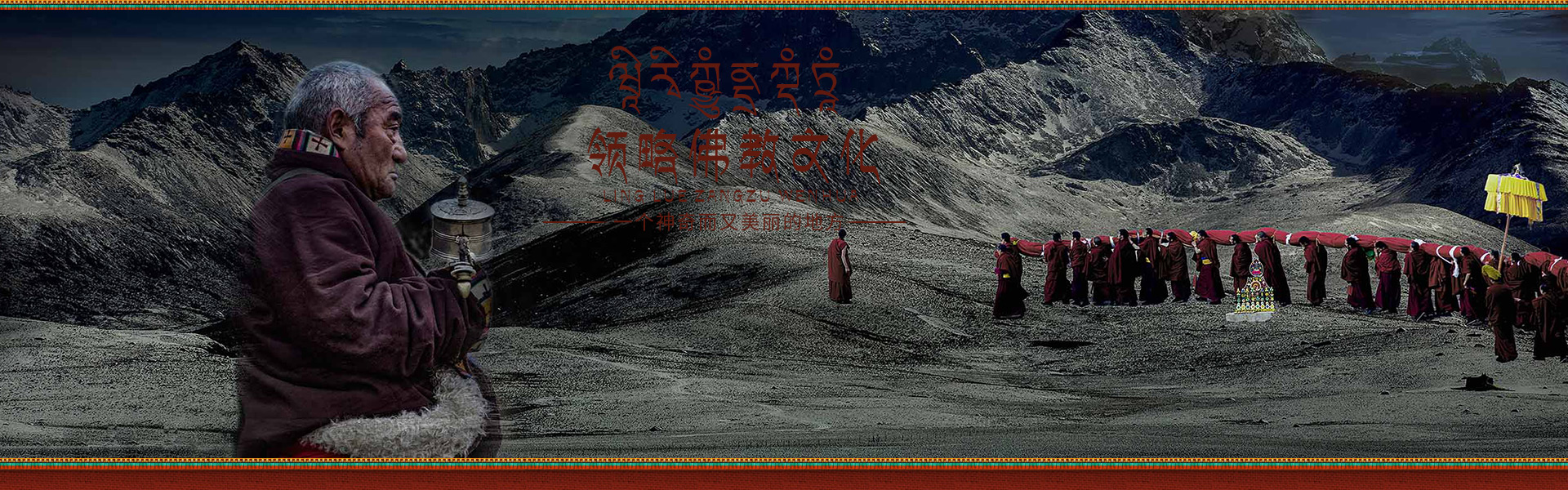

在漫長的歲月中已經抹去了茶馬古道昔日的繁榮,丁丁當當的馬鈴聲只是留在書頁中的印記,世界仍然發現在橫斷山中、在滇藏交接處還隱藏著一處茶馬古道活著的遺跡,這就是芒康鹽井鎮的古鹽田。

鹽井因產鹽而得名,位于西藏自治區東南部的芒康縣鹽井納西族自治鄉,與云南接壤,是滇藏公路進藏的第一個站。坐落于滇、藏、川三角地帶的鹽井,自然成為茶馬古道通向圣城拉薩的咽喉。按地勢高低,鹽井分為上鹽井和下鹽井。得益于瀾滄江邊自然冒出的鹽鹵水,鹽井鹽田從唐代到現在一直保持著不間斷的產鹽歷史。江邊巖壁上密密麻麻的木質曬鹽臺和原始傳統的人工曬鹽工藝,瀾滄江如利刃將山與崖恰到好處地切開,千年鹽田架于瀾滄江兩岸,藏式民居鱗次櫛比地順山勢排開,蜿蜒的滇藏公路穿鎮而過。

鹽井產鹽,這被當地人看作是上天的饋贈。與其他產鹽地不同,鹽井仍然沿用最為古老的制鹽方法。3249塊鹽田分布在瀾滄江兩岸,每塊鹽田均由幾十根木柱搭架而成。所謂鹽田,其實是每塊大約僅7平米,用以曬鹽的水泥板。

勞作的人要到江邊的鹽井中背鹽水,倒入自家鹽池沉淀后再灑進鹽田,日曬風干,結晶成鹽。因土質不同,鹽多呈醬紅色,猶以“桃花鹽”最為知名,每斤可賣到一塊多錢。或許是最原始的才是最好的,這里的鹽自古銷路甚好,牧民用它喂養的牲畜易增肥和產崽。如果食用其他的鹽,牲畜容易生病。

如今,西藏公路通車總里程已達數萬公里,神秘的茶馬古道已然成為歷史。山間此起彼伏的馬鈴聲已經成為絕響,取而代之的是摩托車的轟鳴聲。在鹽井,幾乎家家有摩托。戴著墨鏡的藏族青年在柏油路上疾馳,遠處就能聽到摩托車上音響傳來的歌聲。或許是因為茶馬古道讓這里的人較早地與外界接觸,走在鹽井的街道上,他們不會向外來客多看一眼,只顧著沉浸在自己的小世界中。